善知鳥神社(うとうじんじゃ)。

この青森は江戸時代の改名以前は、善知鳥(うとう)と呼ばれていた。この神社は、だから青森の旧名を残した神社である。

境内には、それほど大きくない池がある。

説明の看板に、「うとう沼」とある。

昔は安潟と呼ばれ、これに荒川・入内川が流れ込み、周囲5~6里(20~24km)あり、浪館・金浜・浜館等の集落に達する湖沼であった。また、この潟に入る船はいかなる時化でも転覆を免れた為、善知鳥神社と共に漁師の崇敬の対象となっていた。

しかし横内城主堤氏が外敵を防ぐため、荒川の流れを変え、堤川に流したことにより、次第に安潟は干上がり、干拓されていった。その名残りが現在のうとう沼である。

と説明されていた。

ウトウという言葉は、しかし日本語でない起源を思わせる。手元の広辞苑を開けば、あっさりと「アイヌ語で突起の意」と書かれている。普通名詞としては、鳥の名前である。この鳥を獲る外が浜の猟師の因縁話を語ったのが、謡曲『善知鳥』である。

是は諸国一見の僧にて候、われいまだ陸奥(みちのく)の外の浜を見ず候程に、此度思ひ立外の浜一見と志して候、又よきつゐでなれば、立山禅定申さばやと存候。

謡曲が成立した室町時代の頃には、すでに外が浜(外の浜)は、日本の領域の北の果ての土地として認識され、歌にも詠まれていた。この謡曲『善知鳥』は、下の歌を種として創作されたものである。

陸奥(みちのく)の、外の浜なる呼子鳥、鳴くなる声は、うとうやすかた。

ただ、『謡曲百番』(岩波書店)の注釈を見ると、作者は「不明」とのことである。

このウトウの地名がアイヌ語語源だとするならば、この地に多く見られた鳥に対してもウトウと呼ぶようになって、それが日本語に取り入れられたのであろうか。

ともかく、青森県の沿岸部には、江戸時代中期までアイヌの村落が相当な数あったことは、記録上明らかである。同化が完遂された時代は、だからかなり新しいはずである。

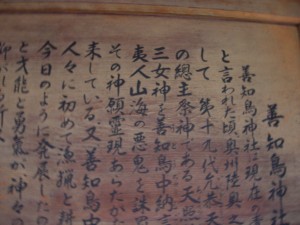

しかし、神社の前に掲示されていた由来書は、全くの王朝側から見た歴史観で書かれていた。「善知鳥神社は現在の青森市が昔善知鳥村と言われた頃、奥州陸奥之国外ヶ浜鎮護の神として第十九代允恭天皇の御世に日本の国の総主祭神である天照坐皇大御神(三字読めず)三女神を善知鳥中納言安方が、此の北国の夷人山海の悪鬼を誅罰平定して此の地を治めその神願霊験あらたかな神々を祭ったことに由来している、、、」など。

この青森県あたりの地は、それほど遠く遡らない時代まで、アイヌと日本人の混住の状態があったはずである。結局その状態は日本人への同化解消により終わったのであるが、かつての多様な人間が生きていた時代の記憶は、もはや今の時代の人々にとって要らないものなのであろうか。この神社の掲示を読んでいると、こういう誅罰史観だけで郷里の歴史的建造物の歴史を語るのは、果たしてよいことなのだろうか、などと考え込んでしまった。せめて、ウトウの地名のいわれとしてアイヌ語説があることくらいは、言及してもよいのではないだろうか。地元民から見れば大きなお世話なのかもしれないが、青森県ではそれほど遠くない昔まで、多様な人々が日本文化に留まらない生を営んでいたという歴史は、もっと華やいで誇らしげに語ってもよいのではないだろうか、と思った。

青森市内がこの頃桜の季節であったので、ここ善知鳥神社でも桜の花が満開であった。桜の木は名所というべきほどの本数があるわけではなくて観光客の姿もなく、街中にある神社は寂しさを感じる夕暮れ時であった。

夜になった。私は一人で旅先のナイトライフを楽しむことは、上手でない。だから、酒を買って安ホテルに戻ることにした。太宰治の『津軽』のように、道中酒びたりで旅行するのがこの東北旅行のやり方だ、などと当初は意気込んでいた。だが、これまでのところ大して酒を飲んでいない。この晩も、半升ほど飲んで眠くなってしまった。

太宰先生なんぞは、戦争末期のいよいよ配給制度が厳しくなっていた頃、ほとんど津軽地方にまだ残されていた酒を全部飲みつくしてしまうかのように、行く先々の街で酒をかき集めては、飲んでいた。そんな酔生夢死流の旅行記は、私の到底及ぶところではないということだ。

(小田 光男)

No comments yet. You should be kind and add one!

Our apologies, you must be logged in to post a comment.