朝。

この旅行中の例によって、早く起きる。

雲は目立つが、日は十分に差している。昨日よりも、よほどに天気は回復した。今日は、弘前城に行くつもりであった。もしかしたら、城から岩木山を見ることができるかもしれない。

まずは、朝早い青森の市街に出た。これもこの旅行の例によって、早朝の街歩きをすることにした。青森市発行の観光ガイドマップを取り出して、青森駅東口近くにあるホテルから、東に向けて歩いた。観光ガイドマップには、青森市に関わりを持った芸術家たちの「ゆかり」の地が記入されている。それらを辿っていくことを、歩く目標とした。

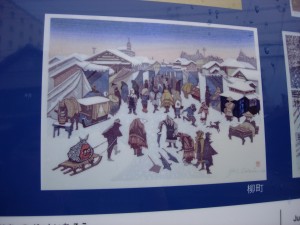

青森市安方町で生まれた版画家、関野準一郎(1914-1988)の生家跡地が、記録されていた。碑に飾られた作品のミニチュアからは、ブリューゲルの香りを感じた。北国の街中の、雪にくるまれたときに感じる温かさ、とでも言うべきであろうか。

次に、あまりにも有名な版画家、棟方志巧(1903-1975)の出生の地の碑が、昨日訪れた善知鳥神社の近くの界隈にあった。青森市は、彼の業績を顕彰する場所が各地にあって、枚挙にいとまがない。

だが、残念ながら私は、この人の芸術の真髄が、おそらく分かっていない。彼の名声の高さを心中で納得できるほどに、彼の芸術に圧倒されて感動した経験がないのである。彼の描く女人像は、おそらくある感性を持った人々にとっては至福なのであろうな、と想像している。しかし、私にとっては彼の描く女たちは母性が過ぎるというべきか、情の部分が多すぎて鬱陶しく感じるのが、素直な印象なのである。だから、今回の旅行では静かに彼の作品を通り過ぎることにしよう。

大通りの柳町通りを過ぎた向こうに、太宰治下宿の地があった。

太宰は、1923年(大正12)4月に県立青森中学校に入学した。旧制中学校であって、戦後の学制に言い換えれば中学校高学年から高校までの期間に当る。青森中学校での創作活動について、下宿の地に置かれた碑の文章から、引用する。

大正14年(1925年)3月、「校友会誌」に最初の創作「最後の太閤」を発表。4月、弟礼治も青森中学校に進み、豊田家に同宿(注:太宰の実家津島家は金木村にあり、青森中学校には親戚の豊田太左衛門家に下宿していた)。8月、旧友と同人雑誌「蜃気楼」を創刊、編集兼発行人となる。この頃から芥川龍之介に憧れ、作家志望を思い立つ。昭和5年(1930)、旧制弘前高校(現在の弘前大学)から東京帝国大学へ進学。そのころ井伏鱒二に会い、「魚服記」などを発表する。

太宰は、金木村から青森に出て下宿し、弘前を通って東京に出た。彼にとっては、少年時代を過ごした津軽の村と街、それと東京だけが関心のある土地であった。

彼の旅行記『津軽』では、彼が一時代を過ごした金木、青森、弘前はもちろんのこと、蟹田や竜飛岬、日本海岸にまで足を運び、最後に彼にとって忘れられない幼少時代の人であった「たけ」さんを尋ねて、津軽半島西岸の小泊に行った。時代は1944年(昭和19)の5月であり、すでに戦争が敗北必至に向かって転げ落ちていた時代に、拍子抜けするほどに余裕綽綽の長い取材旅行を行い、故郷の津軽をほとんど隅々まで回った。

『津軽』には、戦後の作品の暗さはみじんもない。

どうしてこれほど明るくて構成のしっかりした郷里の旅行記を書くことができた書き手が、この作品からちょうど4年後に女と入水自殺するという、バカバカしい結末となってしまったのか。この旅行中に私は『津軽』を読み返したとき、その急転直下がますますわからなくなってしまった。戦後直後という異常な時代が、そうさせたのであろうか。それとも、『津軽』を書き終えたときに、太宰はポジティブな人生はもうこれで十分だ、などと自分で片付けてしまったのであろうか。

太宰の下宿跡の碑には、彼が青森中学校時代に編集兼発行人であった雑誌『蜃気楼』の表紙のレプリカが飾られていた。その表紙からは、太宰治こと津島修治少年の、背伸びした気合が感じられて微笑ましくなる。

彼の中学時代は大正時代後期、つまり第一次大戦後の時代であるが、ヨーロッパでは表現主義が勃興して、革命直後のソビエト連邦ではロシア=アヴァンギャルドが花開いていた。津島少年の雑誌の表紙では、それらヨーロッパの芸術潮流をしっかり同時代人として拝借している。青森田舎だと馬鹿にするな、田舎街の少年でも世界のアートシーンに付いていくぐらいには進取的なのだ。そんな10代少年の生意気な気概が、この表紙から聞こえてくるようだ。確かに、津島少年にとって津軽時代は、彼にとって充実したスタート時代であったことだろう。

さらに進んで、有名な推理作家の高木彬光の生家跡地があり、また寺山修司起居の地の跡を通った。

寺山修司は、今から彼の作品を読み返すのは、短歌以外はつらい。あまりにも昭和時代の風俗と密接に関わった作品であるため、今の時代に読むと時代遅れ感がいちじるしい。もはや平成の時代になり、寺山が昭和時代にサブカルチャーのスターとして一世を風靡していたことを、思い返すことすら難しくなってしまった。

川のほとりに出た。堤川である。川そばの桜は、やはり満開であった。

しかし、京都の川面や寺院を埋め尽くす華麗な桜並木を先月も見た私にとっては、堤川の桜は淋しい風景に見えてしまった。私の目がぜいたくすぎるのであって、地元の人に申し訳ない。

この川を渡った向こうに、合浦公園(がっぽこうえん)がある。旧制青森中学があった土地であり、『津軽』の冒頭部に、海に面したこの公園のことが、言及されている。

だが、歩いていた私は、そのことを失念していた。それで、川を渡って公園まで足を伸ばすこともことなく、引き返してしまった。

(小田 光男)

No comments yet. You should be kind and add one!

Our apologies, you must be logged in to post a comment.